和霊大祭うわじま牛鬼まつりが7月22日から24日まで開催中です。今日はなかびの23日、町中から笛の音が聞こえてきます。毎年、和霊様のお祭りの頃が一番暑いように感じます。宇和島の暑い夏を彩る一番の祭りです。先日から博物館にも夏休みで帰省中の学生さん、家族連れなどが大勢訪れています。また、この時期、宇和島市の姉妹都市から大勢のお客さんにも来ていただきます。宇和島のまつりを大いに楽しんでいただきたいと思います。

主催:うわじま牛鬼まつり実行委員会(宇和島市・宇和島市商工会・宇和島市観光協会)

7月29日には、金剛山大龍寺にある和霊廟にて、山家清兵衛忌の法要が行われます。「おたまやさま」と呼ばれて、かつては縁日の露店なども出て賑わっていたそうです。昨年初めて行ってみました。大勢の参詣者で賑わっており、和霊廟では近隣の寺から大勢の僧侶が集まり、荘厳な雰囲気のなか、読経が行われていました。

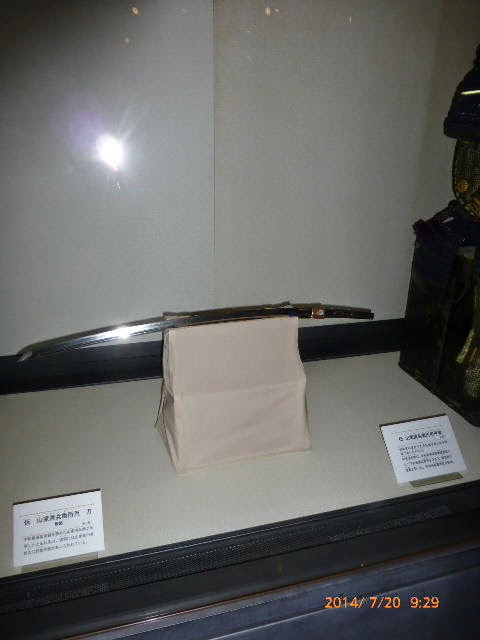

お祭りに合わせて、7月19日~7月29日(山家清兵衛忌)の間、伊達博物館では山家清兵衛公頼(やんべせいべいきんより)所用と伝えられる「甲冑」と「刀」を展示しています。ぜひ博物館に足を運んでいただきたいと思います。

伊達博物館蔵

伊達博物館蔵和霊騒動(われいそうどう)

和霊騒動は、元和6年(1620年)6月29日に発生した宇和島藩のお家騒動のことである。山家清兵衛事件ともいう。

宇和島藩は、慶長19年(1614年)に伊達政宗の庶長子伊達秀宗が伊予に10万石を与えられて成立した藩である。政宗は秀宗に「五十七騎」と呼ばれる家臣を付け、重臣として藩を運営させた。その中で山家清兵衛公頼が筆頭家老として実質的に藩政を執った。

初期の宇和島藩の課題は藩の支配体制を確立することであるが、宇和島は豊臣氏の時代から領主家が頻繁に入れ替わったため、領内は疲弊し藩は早くから財政難に見舞われた。その為、秀宗は父政宗から6万両を借り、それに当てた。その返済は寛永12年(1635年)まで続き、初期の宇和島藩にとって大きな負担となった。また、元和5年(1619年)には大坂城の石垣修復普請を請け負ったことから藩の運営を巡り、山家清兵衛と桜田玄蕃元親が対立を起こす。しかし、山家清兵衛が政宗から信任が厚かったことから秀宗は清兵衛を疎んじ、桜田玄蕃を重用し、清兵衛は失脚する。翌6年(1620年)6月29日深夜、山家邸が襲撃され、山家一族は皆殺しにされた。秀宗の命により桜田玄蕃が襲撃したと言われる。

秀宗はこの事件を幕府は疎か、政宗にも報告しなかった。これに怒った政宗は、五十七騎の一人で重臣の桑折左衛門を通じて秀宗を詰問して謹慎を命じ、幕府に宇和島藩の改易を嘆願した。慌てた秀宗は幕府や政宗に釈明の使者を出したり、妻の実家である彦根藩に仲介を依頼した。宇和島藩は改易を免れたが、これにより宇和島伊達家は本家と気まずい仲になる。事件後、桜田玄蕃をはじめとする山家清兵衛の政敵達が不慮の事故で相次いで死亡し、秀宗も病床に伏す。このことを「清兵衛が怨霊となり怨みを晴らしているのだ」と噂となったため、秀宗は清兵衛邸跡に和霊神社を創建し、清兵衛の霊を慰めた。宇和島の子供たちは蚊帳を吊る季節になると両親や祖父母から和霊伝説を聞かされていた。

昭和61年(1986年)頃の「愛媛新聞」に、当時の山家家・桜田家の当主の「そのような伝説は聞いたことがない」旨の発言が掲載され、史実との対比が話題となった。

山家公頼(やんべきんより)

戦国時代末期から江戸時代初期にかけての伊達氏の家臣。通称は清兵衛(せいべえ)。

最初は最上氏に仕えていた。伊達政宗に仕えて頭角を現し、政宗の庶長子である伊達秀宗が宇和島藩に封じられた際に藩惣奉行(筆頭重臣・1000石)として付けられた。初期藩政の構築のみならず、仙台藩(伊達宗家)や江戸幕府との関係調節に苦慮し、仙台の政宗に宇和島藩10万石のうち3万石を隠居料として割くことで宗家からの借財返済を繰り延べたり、幕府の大坂城石垣修復事業に参加したりした。こうした行為が秀宗や桜田元親ら他の重臣らとの対立を招いた。また山家自身、政宗が秀宗を監視するために送った目付を兼ねており、浪費の改まらない秀宗の行状を政宗に報告し、政宗が秀宗を諌める書状を出しているほどであった。

元和6年(1620年)1月の大坂城石垣普請工事で共に奉行を務めた桜田元親が不正をしたと秀宗に讒訴したため、山家は帰国して秀宗に弁明し、謹慎した。これは工事の進捗状況の報告で山家と桜田の報告に齟齬があり、山家が正当だったので面目を失った桜田が讒訴に及んだとされる。元和6年(1620年)6月29日、秀宗の命を受けた桜田一派の家臣達が山家邸を襲撃、翌未明に公頼らは討ち取られた。享年42。

この襲撃事件で山家のみならず、次男と三男も斬殺され、9歳の四男に至っては井戸に投げ込まれて殺された。あまりに幼子であったため井戸には祠が祭られている。さらに娘婿の塩谷内匠父子3人も殺され、生き残ったのは商人に匿われた山家の母と夫人だけだった(長男は仙台にいたため無事だった)。

山家の死後、宇和島藩内では怨霊騒動などが続いた。政敵の桜田元親は変死し、宇和島を襲った大地震や台風・飢饉などの凶事をはじめ、秀宗の長男宗実と次男宗時、六男徳松の早世、秀宗の発病などは全て山家の祟りとして恐れられた。このため承応2年(1653年)に秀宗の命により和霊神社が創建されることとなった(和霊騒動)。ただし怨霊伝説がある一方で山家には殺害の首謀者であった秀宗の夢枕に立って火事を事前に伝えたなどとされる忠臣伝説もあり、宇和島では山家は「和霊様」と呼ばれている。

山家は財政難の宇和島藩において質素倹約を旨とし、領民に重い年貢を課そうとせずできるだけ負担を軽くしようとしたため、領民からは慕われていた。ただそのために軍費を厳しく削減したため、桜田元親ら武功派には恨まれた。遺骸は山家公頼を慕う領民により、金剛山大隆寺の西方約60mの場所に密かに葬られた。また、山家公頼は蚊帳の四隅を切断され抗ううちに殺されたことから、命日などは蚊帳を吊らない風習が近代まで残るなど領民に慕われたことが伺える。

(ウイキペデイアより)

いろいろな言い伝えがあるようです。謎の多い宇和島騒動ですが、伊逹秀宗入部400年を迎える宇和島の歴史、ロマンを感じさせます。